100 Jahre Günter Dührkop (1925 – 2002)

Laudatio von Thomas Schwämmlein

Glasbläser stehen vor einem Schmelzofen, geben mit der schweren Glasmacherpfeife dem heißen Material Form. Die Farben auf dem Bild sind klar, so klar und schwer, dass sie die schwere der Arbeit erahnen lassen. 1959 malte Günter Dührkop die Szene in der Glashütte Elias Greiner-Vetter-Sohn. Das Gemälde ist heute am 26. Juli 2025 in der Ausstellung zu sehen, gehört aber seit langem zum Sammlungsbestand des Museums für Glaskunst in Lauscha.

Das kreative Biotop

Nun ist lokale Kunst im lokalen oder Spezialmuseum „um die Ecke“ nichts Ungewöhnliches. Um die Arbeit in einer Glashütte Mitte des vergangenen Jahrhunderts zu illustrieren muss man nicht unbedingt auf zeitgenössische bildende Kunst zurückgreifen. Eher würde der Historiker heute da Fotografien nehmen, die es reichlich gibt, und ein leichtfertiger Ausstellungsmacher die Schwarz-Weiß-Vorlage nachkolorieren. Derweil macht das Bild des Künstlers Dührkop Sinn, wenn man weiß, dass er – auch – künstlerischer Berater der Branche im Ort war, dass er einen Teil seines künstlerischen Rüstzeugs von Ernst Precht (1892-1969), der von der Glasbläserei zur Malerei und wieder zurück genommen hat, erhalten hat, und wenn man weiß, dass der heute zu ehrende Künstler eng mit dem langjährigen Museumsdirektor Rudolf Hoffmann befreundet war, der wiederum seinen Job nicht im Bewahren, Ausstellen und Erforschen beschränkt sah, sondern auch Impulse für das Handwerk seiner Gegenwart vermittelte. Sinn macht es, weil auch der Künstler in einem kreativen „Biotop“, hier meine ich das positiv als Lebens- und Überlebensraum, wirkte.

Erfolgreicher Autodidakt

Dabei war er doch eigentlich kein gebürtiger Lauschaer. In Coburg geboren, wuchs Dührkop im Haushalt eines Einzelhandelsgeschäftsinhabers in Lauscha auf, war aber bald ein Lauschaer geworden. Er soll ja auch der Sprache mächtig gewesen zu sein, was ja nun nicht so einfach ist. Die Kulturjournalistin Lilian Klement machte ihn 1985 kurzerhand zu einem „gebürtigen Lauschaer“. Aus dem Zweiten Weltkrieg kam er schwer verwundet zurück. Irgendwann begann er zu zeichnen und zu malen, legte schlicht mit Stift, Pinsel und Farben einfach los – ohne Studium. In Ernst Precht (1892 -1969) fand er einen Förderer und Lehrer. Zwei seiner frühen Werke sollen heute ja auch zu sehen sein. Wie andere kreativ talentierte Altersgenossen kam er in der Sonneberger Industrieschule mit Künstlern und Kunsthandwerkern zusammen. Als er sich 1951 mit einigen Werken an der Staatlichen Hochschule für Baukunst und bildende Künste Weimar bewarb, waren die Mitglieder der Aufnahmekommission so beeindruckt, dass man ihm anstelle eines Studiums gleich den Kandidatenstatus im Verband Bildender Künstler der DDR antrug, wo er 1954 auch Vollmitglied wurde. Da war er aber bereits zwei Jahre freischaffend tätig.

Es folgten Gruppenausstellungen wie 1959 im Ausstellungspavillon Unter den Linden in Berlin, 1962 im Thüringer Museum Eisenach, sowie 1958, 1968, 1972 und 1977 die Beteiligung an den DDR-Kunstausstellungen in Dresden, 1971, 1974 und 1985 auch an den Bezirkskunstausstellungen in Suhl. Personalausstellungen gab es in Eisfeld, Lauscha, Meiningen, Saalfeld und Suhl, aber auch im Deutschen Spielzeugmuseum und in der Städtischen Galerie Comptoir Kunstmagazin in Sonneberg. 1977 wurde er mit dem Max-Reger-Kunstpreis des Bezirkes Suhl ausgezeichnet. Im Grafischen arbeitete er mit Tusche und Holzschnitt, malte mit Öl, Aquarell und Acryl sowie hat auch in Glas gearbeitet. Dazu kommt die Technik des Sgraffitos, in unserer Nähe zu besichtigen am ehemaligen Rat des Kreises Neuhaus am Rennweg. Auch in Ilmenau und für ein Krankenhaus in Wolowez (damals Sowjetunion, heute Ukraine) hat er solche Werke geschaffen. Das Sgraffito in Neuhaus am Rennweg ist eine durchdachte Komposition und zeigt, dass hier jemand auch die große Fläche beherrscht. Kunstwerke von ihm befinden sich im Besitz der Städte Lauscha und Sonneberg, der TU Ilmenau, des Thüringer Museums Eisenach…

Spurensuche

Eine Künstlermonografie gibt es bis heute nicht, auch keinen größeren Aufsatz über ihn und seine Werke. Den Artikel im Allgemeinen Künstlerlexikon (AKL) verfasste ein Mitglied der Redaktionskommission, nicht lokale Autoren aus Südthüringen. Und auch eine Monographie über die Kunstausstellungen der DDR beschränkt sich auf eine nur wenige Zeilen umfassende Notiz, aus der nur hervorgeht, an welchen Ausstellungen er sich beteiligt hat.

Begibt man sich auf Spurensuche wird man – zumal als Auswärtiger – Lücken hinnehmen müssen und lasse mich gerne von besseren Kennern belehren. Wie ist Günter Dührkop einzuordnen. Anlässlich einer Ausstellung in Gera bekannte er 1978: „Meine Bilder sollen schlicht sein wie Volkslieder. Doch bin ich gegen alles Sentimentale, obzwar ich erwarte, dass sich der Betrachter in meine Bilder vertieft.“ Nicht das genaue Abbild, sondern das Wesentliche der jeweiligen Situation, der Menschen, der Landschaft oder beide gemeinsam waren ihm wichtig. Es entstanden sehr genaue Darstellungen, aber auch Sujets, die die Sicht des Künstlers vermitteln, wenn man auf Dührkops Bilder schaut. Klare Farben waren ihm wichtig, klares Blau, klares Gelb, klares Rot. Diese findet man dort wieder.

Möglicherweise geben Dührkops Beteiligungen an den großen Ausstellungen in Dresden auch Hinweise auf Einflüsse und Intentionen. Erstmals war er 1958 an einer solchen beteiligt. Sechs Jahre nach dem Tod von Stalin wagte auch die DDR etwas mehr, um zugleich gegenüber dem anderen deutschen Staat eine eigene Kultur zu buchstabieren. Bereits Jahre vor der IV. Kunstausstellung wurde das Thema „Arbeiterporträt“ gepusht. Wer hier von Auftragskunst redet, mag wohl die Intention von SED-Kulturfunktionären leidlich korrekt umschreiben, tut aber dem Gros der Kunstproduzenten Unrecht. Unter dem Begriff „Arbeiterporträt“ wird man sozialistische Folklore finden, aber eben auch Werke, die von einer Auseinandersetzung einem Dialog mit dem Porträtierten künden. Immerhin malte Dührkop im Jahr nach dieser Ausstellung die Szene in der Glashütte. Überhaupt scheint neben Landschaften und Stilleben das Porträt einen wichtigen Stellenwert in Dührkops Schaffen eingenommen zu haben. 1967 bespricht der Suhler Kunstwissenschaftler Rudolf Anschütz ein Brecht-Porträt des Lauschaers. Dührkop hatte den Schriftsteller, dem er nie begegnet ist, vor einen Hintergrund mit Schriften gestellt. Es ist ein junger Berthold Brecht, der hier dem Betrachter entgegen schaut, mit kantigem Gesicht, sehr lebendig und konsequent. Als er letztmals an einer der großen Ausstellungen teilnimmt, es ist die VIII. ihrer Art 1977/78, ist dort das Porträt des Berliner Künstlers Konrad Knebel mit seiner Familie.

Porträts und Landschaftsmalerei

Wie Dührkop arbeitet, hatte 1985 die Journalistin Lilian Klement beobachtet. Einen jungen Bauarbeiterlehrling, der bei Lauscha am Bau eines Ferienobjektes beteiligt war, hatte der Künstler porträtiert. Er konnte sich sein Porträt im Atelier anschauen. Lilian Klement schreibt: „Zwischen ihm und den Bauleuten entwickelt sich eine Freundschaft, die beispielsweise auch darin seinen Ausdruck findet, daß der Maler von allen Porträts schuf, die jeder voll Stolz mit nach Hause nahm.“ Er selbst gab der Autorin zu Protokoll: „Diese Kontakte zur Brigade bedeuten mir sehr viel. Es sind ehrliche Menschen, die sagen was sie denken, was ihnen gefällt und was nicht. Ich andererseits fühle mich verpflichtet, mit meinen Mitteln ihnen den Zugang zu bildender Kunst zu erleichtern, ihr Interesse dafür zu wecken.“ Zwar mag man dies noch mit dem DDR-journalistischen Auftrag vermischen, aber es darf durchaus als zutreffende Beobachtung gewertet werden. Hier wirkt jemand, der sich mit seinem porträtierten Gegenstand auseinandersetzt.

Das trifft auch auf Dührkops Landschaften zu, die – wiederum mit klaren Farben – nicht einfach ein fotografisches Abbild sind, sondern von der liebevollen Zuneigung zu einer landschaft und ihren Menschen künden. „Natur ist für mich nicht nur Vegetation, sondern Lebewelt, Menschenwelt. Der Mensch ist ein Teil der Natur. Berge, Häuser und Menschen sind für mich nicht zu trennen, sie sind eine Einheit, auch wenn Menschen direkt nicht abgebildet sind. Doch sie sind gegenwärtig, weil die Erde eine Welt für Menschen ist“, schrieb er 1978.

In seinem Atelier im ehemaligen Schützenhaus auf der Eller hoch über Lauscha, kam vieles zusammen – der Künstler, kreative Gesprächspartner und eine weitere Leidenschaft. Das meint nicht nur die Aussicht auf die unverwechselbare Landschaft, sondern auch seinen Garten mit seltenen Gebirgspflanzen, den er davor anlegte. Hier war er mit den Botanikern der Jenaer Universität in steter Verbindung. Zum kreativen Biotop nun auch noch ein Pflanzenbiotop.

Dührkop, seine Beziehung zur Region, zu Museumsleitern und Botanikern – das nennt man heutzutage Netzwerk. In seinem Wohnhaus gab es ein Gastatelier, das von ihm betreut wurde. Zentral über den DDR-Künstlerverband organisiert, sollten diese Ateliers den Mitgliedern Urlaubsaufenthalte ermöglichen, die immer auch die Chance für neue kreative Wege eröffneten. Zahlreiche Künstler aus dem ganzen Land kamen so für mehr oder minder lange Zeit nach Lauscha, wo sie nicht nur ein Urlaubsquartier fanden, sondern auch kreative Gesprächspartner. Susanne Precht hatte mich darauf aufmerksam gemacht und – zu Recht – gemahnt, hier noch einmal zu recherchieren.

Heute sind wir in der Goetheschule, wo es auch das Modell Artists in Residence gibt. Da schließt sich der Kreis von den kreativen Netzwerken – oder Biotopen – aus der zeit Dührkops mit solchen aus der Gegenwart. Nachdenken über Günter Dührkop lohnt sich auch mit Blick auf das, was noch kommen könnte.

Lebenslauf

- 26.07.1925 geboren in Coburg

- 1932-1943 Besuch der Volks- und Realschule in Lauscha (Mittlere Reife)

- 1944 Schwere Kriegsverwundung in Polen

- seit 1945 autodidaktische Ausbildung als Maler in Lauscha | Lehrer: Ernst Precht und Alfred Böhm

- seit 1951 Mitglied des VBK der DDR | Sektion Malerei und Grafik | freischaffend in Lauscha

- 1977 Max-Reger-Kunstpreis des Bezirkes Suhl

- Studienreisen in die CSSR und nach Bulgarien

- Eigene Ausstellungen | in Eisfeld, Lauscha, Meiningen, Saalfeld und Suhl

- Beteiligung an Ausstellungen | in Dresden, Lauscha, Sonneberg, Suhl, Budweis, Kaluga und Smoljan

- Techniken: Öl, Aquarell, Acryl, Tuschezeichnung, Holzschnitt, Versuche mit Glaskunst

- 27.10.2002 gestorben in Lauscha

Mein Weg in die Malerei – Eine Erinnerung an Günter Dührkop

Von Gabriele Lehner, geb. Greiner-Bär

Manche Begegnungen prägen einen für das ganze Leben.

Für mich war es die Zeit bei Günter Dührkop, der mich als Teenager unter seine Fittiche nahm.

Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Stunden bei ihm – wie ehrfürchtig ich in seinem Atelier vor seinen Bildern stand, wie ich seine Art bewunderte, seine Liebe zur Farbe, zur Linie, zur Form.

Günter war kein Lehrer im herkömmlichen Sinne. Er war für mich eher ein Begleiter, ein sensibler Beobachter und ein Mensch mit feinem Gespür für das, was in einem schlummerte.

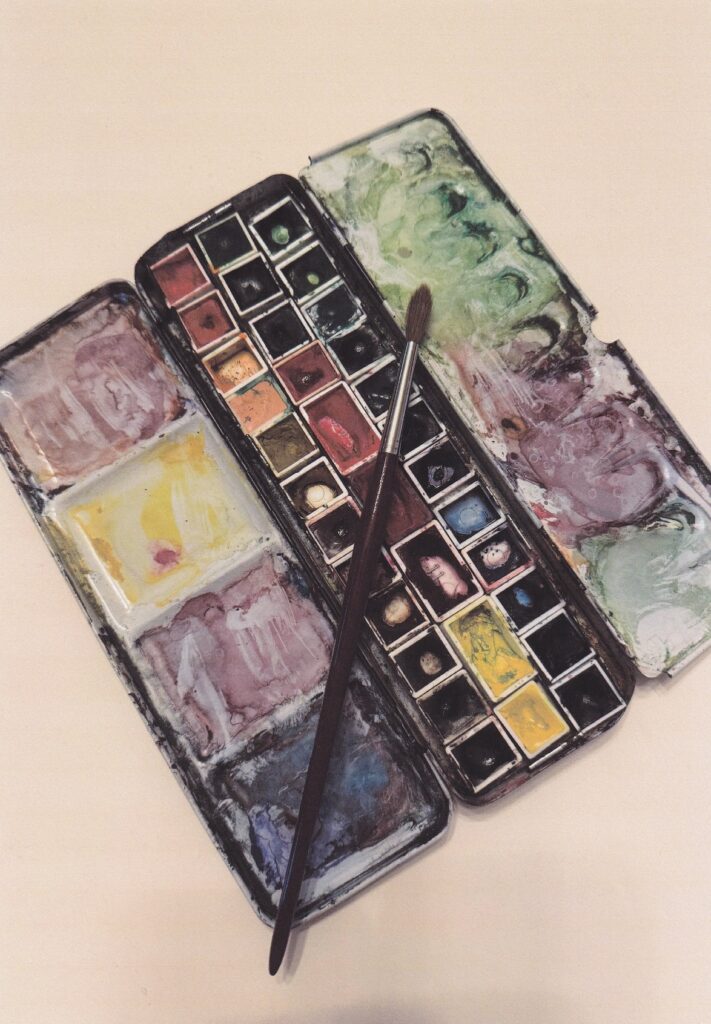

Er war es auch, der mir meinen ersten Malkasten schenkte, einen richtigen Aquarellkasten, nicht irgendeinen. Es war ein Geschenk voller Vertrauen. In diesem Moment fühlte ich mich gesehen und ernst genommen von ihm.

Diesen Malkasten besitze ich noch heute. Die alten Farben darin sind längst verbraucht, doch er trägt noch immer die Spuren jener Zeit: Pinselhaare, Farbflecken, sogar ein paar Träume von damals.

Günter Dürkop hat mir nicht nur beigebracht, mit Wasser und Farbe umzugehen, wie man Licht einfängt oder Formen andeutet. Er hat mir ein Gespür für das Wesentliche vermittelt, für das, was zwischen den Linien liegt. Ich habe gelernt, dass Malerei nicht nur Technik ist, sondern auch Ausdruck. Günter hat mir gezeigt, dass ein Bild eine Geschichte erzählen kann, ohne dass ein Wort nötig ist und dass der Mut und der Weg dahin, etwas Eigenes entstehen zu lassen, manchmal wichtiger sind als Handwerk.

Was ich von Günter gelernt habe, hat über die Kunst hinausgewirkt. In meinem späteren Beruf als Okularistin – einem Handwerk, welches äußerste Präzision und ein feines Gespür für Farbe und Form verlangt, konnte ich alles anwenden, was die Malerei mir beigebracht hat: Geduld, Hingabe und die Fähigkeit, genau hinzusehen.

Wenn ich heute zurückblicke auf die Stunden im Atelier mit Günter Dürkop, erfüllt mich tiefe Dankbarkeit für meinen Lehrer.